藥事通訊

2019年第3期 (總第五十八期)

諸城市人民醫院主辦 2019年10月30日

● 藥物不良反應

國家藥品不良反應監測年度報告(2018年)

為全面反映2018年我國藥品不良反應監測情況,提高安全用藥水平,更好地保障公眾用藥安全,國家藥品不良反應監測中心組織編撰《國家藥品不良反應監測年度報告(2018年)》。

一、藥品不良反應監測工作情況

從1998年到2018年,國家藥品不良反應監測工作已走過20年歷程。在此期間,國家藥品監督管理局著力構建藥品不良反應監測體系、完善相關法律法規、擴大監測覆蓋面、建立以風險防控為主的預警機制,不良反應監測工作得到快速發展。2018年,按照習近平總書記對食品藥品安全提出的“四個最嚴”要求,秉承保障人民群眾用藥安全的主旨,藥品不良反應監測工作取得新進展:

一是強化智慧監管,監測覆蓋面進一步擴大。完善國家藥品不良反應監測網絡系統,開發建設持有人直接報告藥品不良反應監測系統,監測覆蓋面不斷增大。2018年全國97.9%的區縣報告了藥品不良反應,每百萬人口平均報告數為1119份,已實現十三五規劃目標。繼續拓展監測技術手段,與醫療機構合作建設了150余家監測哨點,為監測工作深入開展夯實基礎。

二是深入開展安全性評價,及時處置風險預警信號。根據監測數據分析評價結果,2018年共發布藥品說明書修訂公告33期、停止吡硫醇注射劑、特酚偽麻片、磺胺索嘧啶片和特洛偽麻膠囊生產銷售使用、發布《藥物警戒快訊》12期。繼續優化預警系統,對重點關注的150余個藥品不良反應事件聚集性信號及時進行處置,做到早發現、早應對、早調查、早處置,保障公眾用藥安全。

三是夯實上市許可持有人藥品安全主體責任。2018年9月,國家藥品監督管理局發布《關于藥品上市許可持有人直接報告不良反應事宜的公告》(2018年第66號)和《關于發布個例藥品不良反應收集和報告指導原則的通告》(2018年第131號),進一步強化上市許可持有人藥品安全主體責任,對上市許可持有人開展監測、報告、分析和評價提出具體要求。

二、藥品不良反應/事件報告情況

(一)報告總體情況

1. 2018年度藥品不良反應/事件報告情況

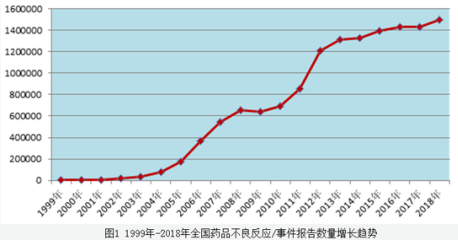

2018年全國藥品不良反應監測網絡收到《藥品不良反應/事件報告表》149.9萬份。1999年至2018年,全國藥品不良反應監測網絡累計收到《藥品不良反應/事件報告表》1368萬份(圖1)。

2.新的和嚴重藥品不良反應/事件報告情況

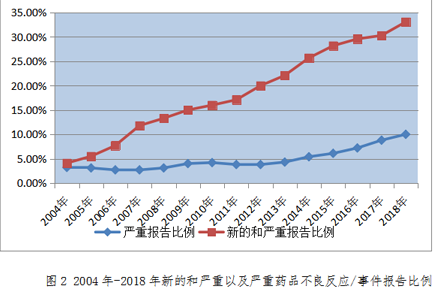

2018年全國藥品不良反應監測網絡收到新的和嚴重藥品不良反應/事件報告49.5萬份;新的和嚴重藥品不良反應/事件報告占同期報告總數的33.1%。新的和嚴重藥品不良反應/事件報告比例持續增加,顯示我國藥品不良反應報告可利用性持續增加。

2018年全國藥品不良反應監測網絡收到嚴重藥品不良反應/事件報告14.9萬份,嚴重藥品不良反應/事件報告占同期報告總數的10.0%(圖2)。

小貼士:

是不是藥品不良反應報告數量增多,藥品就越不安全?

藥品不良反應監測工作是藥品上市后安全監管的重要支撐,其目的是為了及時發現、及時控制藥品安全風險。《藥品不良反應報告和監測管理辦法》中規定國家實行藥品不良反應報告制度,藥品生產企業、經營企業、醫療機構應當報告所發現的藥品不良反應,國家鼓勵公民、法人和其他組織報告藥品不良反應,個人發現藥品不良反應后,可以向主治醫師報告,也可向藥品生產、經營企業或者當地的藥品不良反應監測機構報告,必要時提供相關的病例資料。

經過各方努力,藥品生產企業、經營企業、醫療機構藥品不良反應報告的積極性逐步提高,我國藥品不良反應報告數量總體呈上升趨勢。嚴重藥品不良反應/事件報告比例是國際通用的衡量總體報告質量和可利用報告的重要指標之一,監測評價工作一直將收集和評價新的和嚴重藥品不良反應作為重點工作內容,新的和嚴重藥品不良反應報告,尤其是嚴重藥品不良反應報告數量多了,并不能說明藥品安全水平下降,而意味著監管部門掌握的信息越來越全面,對藥品的風險更了解,風險更可控,對藥品的評價更加有依據,監管決策更加準確。同樣,在醫療實踐中,能及時地了解藥品不良反應發生的表現、程度,并最大限度地加以避免,也是保證醫療安全的重要措施。

3.每百萬人口平均報告情況

每百萬人口平均報告數量是衡量一個國家藥品不良反應監測工作水平的重要指標之一。2018年我國每百萬人口平均報告數為1119份。

4.藥品不良反應/事件縣級報告比例

藥品不良反應/事件縣級報告比例是衡量我國藥品不良反應監測工作均衡發展及覆蓋程度的重要指標之一。2018年全國藥品不良反應/事件縣級報告比例為97.9%。

5.藥品不良反應/事件報告來源

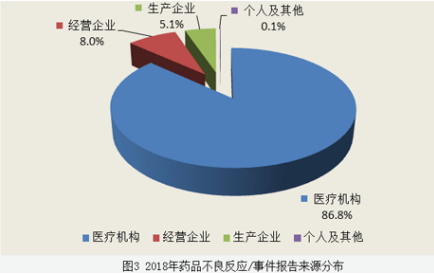

藥品生產企業、經營企業和醫療機構是藥品不良反應報告的責任單位。按照報告來源統計,2018年來自醫療機構的報告占86.8%;來自藥品經營企業的報告占8.0%;來自藥品生產企業的報告占5.1%;來自個人及其他報告者的報告占0.1%(圖3)。

6.報告人職業

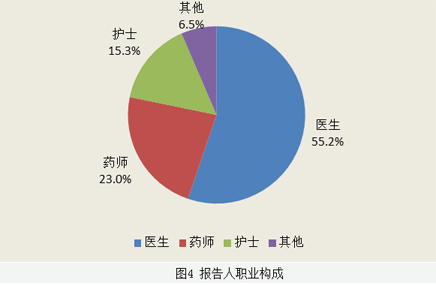

按照報告人職業統計,醫生占55.2%,藥師占23.0%,護士占15.3%,其他職業占6.5%(圖4)。

7.藥品不良反應/事件報告涉及患者情況

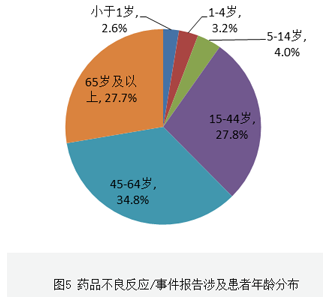

2018年藥品不良反應/事件報告中,男女患者比為0.86:1,女性略多于男性。14歲以下兒童患者的報告占9.8%;65歲以上老年患者的報告占27.7%(圖5)。

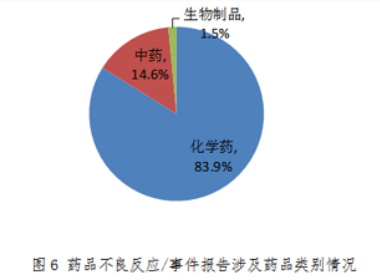

8.藥品不良反應/事件報告涉及藥品情況

按照懷疑藥品類別統計,化學藥品占83.9%、中藥占14.6%、生物制品占1.5%(圖6)。

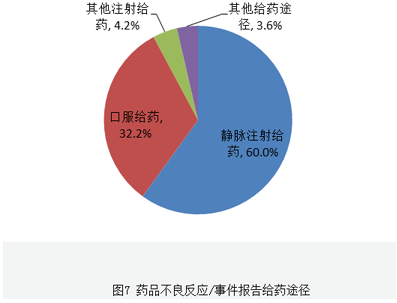

按照藥品給藥途徑統計,2018年藥品不良反應/事件報告中,靜脈注射給藥占60.0%、其他注射給藥占4.2%、口服給藥占32.2%、其他給藥途徑占3.6%(圖7)。

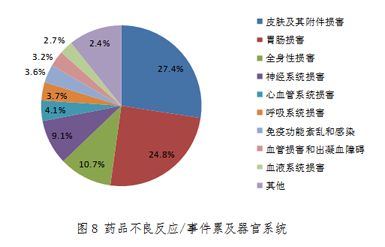

9.藥品不良反應/事件累及器官系統情況

2018年報告的藥品不良反應/事件中,累及器官系統排名前5位的分別為皮膚及其附件損害、胃腸損害、全身性損害、神經系統損害和心血管系統損害(圖8)。

(二)基本藥物監測情況

1.國家基本藥物監測總體情況

2018年全國藥品不良反應監測網絡共收到《國家基本藥物目錄》(2012版)收載品種的不良反應/事件報告62.7萬份,其中嚴重報告6.5萬份,占10.4%。報告涉及化學藥品和生物制品占85.9%,中成藥占14.1%。

2.國家基本藥物化學藥品和生物制品情況分析

《國家基本藥物目錄》(2012版)化學藥品和生物制品部分涉及25個類別共317個(類)品種。2018年全國藥品不良反應監測網絡共收到藥品不良反應/事件報告55.1萬例次,其中嚴重報告6.6萬例次,占11.9%。

2018年國家基本藥物化學藥品和生物制品不良反應/事件報告,按照藥品類別統計,報告數量排名前5位的分別是抗微生物藥、心血管系統用藥、抗腫瘤藥、調節水電解質及酸堿平衡藥、維生素礦物質類藥;累及器官系統排名前5位的是皮膚及其附件損害、胃腸損害、全身性損害、神經系統損害以及心血管系統損害。

3.國家基本藥物中成藥情況分析

《國家基本藥物目錄》(2012版)中成藥部分涉及內科用藥、外科用藥、婦科用藥、眼科用藥、耳鼻喉科用藥、骨傷科用藥6大類共203個品種。2018年全國藥品不良反應監測網絡共收到藥品不良反應/事件報告90607例次,其中嚴重報告7435例次,占8.2%。

2018年國家基本藥物中成藥部分6大類中,藥品不良反應/事件報告總數由多到少依次為內科用藥、骨傷科用藥、婦科用藥、外科用藥、耳鼻喉科用藥、眼科用藥。2018年國家基本藥物監測總體情況基本保持平穩。

(三)化學藥品、生物制品監測情況

1.總體情況

2018年藥品不良反應/事件報告中,涉及懷疑藥品159.7萬例次,其中化學藥品占83.9%,生物制品占1.5%。2018年嚴重不良反應/事件報告涉及懷疑藥品18.4萬例次,其中化學藥品占89.1%,生物制品占2.0%。

2.涉及患者情況

2018年化學藥品、生物制品不良反應/事件報告中,男女患者比為0.86:1,女性略多于男性。14歲以下兒童患者的報告占9.8%; 65歲以上老年患者的報告占27.9%,嚴重報告中該比例為32.2%。2018年化學藥品、生物制品涉及患者情況與總體構成基本一致。

3.涉及藥品情況

2018年藥品不良反應/事件報告涉及的化學藥品中,例次數排名前5位的類別為抗感染藥,心血管系統用藥,腫瘤用藥,電解質、酸堿平衡及營養藥,神經系統用藥。2018年化學藥品嚴重藥品不良反應/事件報告中,報告數量最多的為抗感染藥,占33.3%;其次是腫瘤用藥,占26.1%。化學藥品類別中,腫瘤用藥的嚴重報告比例最高,為34.0%,其次為免疫系統用藥,為23.4%。

2018年藥品不良反應/事件報告涉及的生物制品中,抗毒素及免疫血清占33.2%,細胞因子占24.5%,血液制品占5.7%。

按劑型統計,2018年化學藥品不良反應/事件報告中,注射劑占67.0%、口服制劑占30.0%、其他制劑占3.0%;生物制品中注射劑占96.5%、口服制劑占0.5%、其他制劑占3.0%。

4.總體情況分析

在化學藥品不良反應/事件報告總體排名中,抗感染藥的報告數量繼續居首位,但占化學藥總體報告數量的比例呈連年下降趨勢,然而其嚴重報告構成比較去年略有升高,提示抗感染藥的使用風險仍需關注。腫瘤用藥的嚴重報告構成比居首位,提示應關注腫瘤用藥的相關風險。在患者年齡分布中,老年患者報告比例繼續升高,提示應持續關注老年人群用藥安全。

(四)中藥監測情況

1.總體情況

2018年藥品不良反應/事件報告中,涉及懷疑藥品159.7萬例次,其中中藥占14.6%;2018年嚴重不良反應/事件報告涉及懷疑藥品18.4萬例次,其中中藥占8.7%。

2.涉及患者情況

2018年中藥不良反應/事件報告中,14歲以下兒童患者占7.6%,65歲以上老年患者占27.1%。

3.涉及藥品情況

2018年藥品不良反應/事件報告涉及的中藥藥品中,例次數排名前5位的類別分別是理血劑中活血化瘀藥(29.7%)、清熱劑中清熱解毒藥(10.2%)、開竅劑中涼開藥(7.3%)、補益劑中益氣養陰藥(7.2%)、解表劑中辛涼解表藥(5.4%)。2018年中藥嚴重藥品不良反應/事件報告的例次數排名前5位的類別分別是理血劑中活血化瘀藥(41.2%)、補益劑中益氣養陰藥(13.7%)、開竅劑中涼開藥(12.0%)、清熱劑中清熱解毒藥(7.0%)、解表劑中辛涼解表藥(4.4%)。

2018年中藥不良反應/事件報告按照給藥途徑分布,靜脈注射給藥占48.7%,其他注射給藥占0.6%,口服給藥占43.6%,其他給藥途徑占7.1%。

4.總體情況分析

2018年中藥不良反應/事件報告數量略有下降。從藥品類別看,主要涉及活血化瘀類、清熱解毒類、涼開類、益氣養陰類等。

小貼士:

合理用藥提示

1.優先使用基本藥物;

2.遵循能不用就不用、能少用就不多用,能口服不肌注、能肌注不輸液的原則;

3.買藥要到合法醫療機構和藥店,注意區分處方藥和非處方藥,處方藥必須憑執業醫師處方購買;

4.閱讀藥品說明書,特別要注意藥物的禁忌、慎用、注意事項、不良反應和藥物間的相互作用等事項;

5.處方藥要嚴格遵醫囑,切勿擅自使用。特別是抗菌藥物和激素類藥物,不能自行調整用量或停用;

6.任何藥物都有不良反應,非處方藥長期、大量使用也會導致不良后果;

7.孕期及哺乳期婦女用藥要注意禁忌;兒童、老人和有肝臟、腎臟等方面疾病的患者,用藥應謹慎,用藥后要注意觀察;從事駕駛、高空作業等特殊職業者要注意藥物對工作的影響;

8.藥品存放要科學、妥善;謹防兒童及精神異常者誤服、誤用。

三、相關風險控制措施

根據2018年藥品不良反應監測數據和分析評價結果,國家藥品監督管理局對發現存在安全隱患的藥品及時采取相應風險控制措施,以保障公眾用藥安全。

(一)發布停止生產銷售使用吡硫醇注射劑、特酚偽麻片、磺胺索嘧啶片和特洛偽麻膠囊的公告。

(二)發布含釓對比劑、甲巰咪唑片、雙黃連注射劑等藥品說明書的修訂公告33期,增加或完善說明書中的警示語、不良反應、注意事項、禁忌等相關安全性信息。

(三)發布《藥物警戒快訊》12期,提示國外藥品安全信息59條。

四、各論

根據藥品不良反應監測結果以及公眾關注情況,國家藥品不良反應監測中心對抗感染藥、心血管系統用藥、腫瘤用藥、老年人用藥監測情況進行了分析,并對安全風險提示如下:

(一)關注抗感染藥用藥風險

抗感染藥是指具有殺滅或抑制各種病原微生物作用的藥品,包括抗生素、合成抗菌藥、抗真菌藥、抗病毒藥等,是臨床應用最為廣泛的藥品類別之一,其不良反應/事件報告數量一直居于首位,是藥品不良反應監測工作關注的重點。

2018年全國藥品不良反應監測網絡共收到抗感染藥不良反應/事件報告52.2萬份,其中嚴重報告4.9萬份,占9.4%。抗感染藥不良反應/事件報告占2018年總體報告的34.8%。

1.涉及藥品情況

2018年抗感染藥不良反應/事件報告數量排名前3位的藥品類別是頭孢菌素類、喹諾酮類、大環內酯類,嚴重不良反應/事件報告數量排名前3位的藥品類別是頭孢菌素類、喹諾酮類、抗結核病藥。

2018年抗感染藥不良反應/事件報告中,注射劑占80.3%,口服制劑占17.5%,其他劑型占2.2%,與藥品總體報告相比,注射劑比例偏高。嚴重不良反應/事件報告中,注射劑占81.8%,口服制劑占17.3%,其他劑型占0.9%,與藥品總體嚴重報告相比,注射劑比例偏高。

2.累及器官系統情況

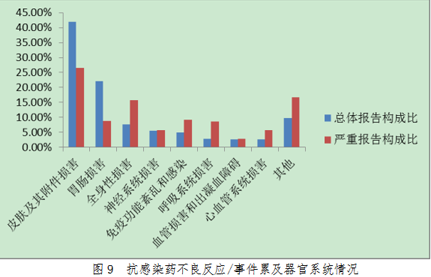

2018年抗感染藥不良反應/事件報告中,整體報告和嚴重報告的藥品不良反應/事件累及器官系統情況,與抗感染藥的整體報告相比,嚴重報告的全身性損害、免疫功能紊亂和感染、呼吸系統損害構成比明顯升高。

抗感染藥整體藥品不良反應/事件報告中,口服制劑累及器官系統前5位是胃腸損害、皮膚及其附件損害、神經系統損害、肝膽損害和全身性損害;注射劑累及器官系統前5位是皮膚及其附件損害、胃腸損害、全身性損害、免疫功能紊亂和感染、神經系統損害。

抗感染藥嚴重藥品不良反應/事件報告中,口服制劑累及器官系統排名前5位的是肝膽損害、皮膚及其附件損害、胃腸損害、全身性損害、代謝和營養障礙;注射劑累及器官系統排名前5位的是皮膚及其附件損害、全身性損害、免疫功能紊亂和感染、呼吸系統損害、胃腸損害(圖9)。

3. 監測情況分析及安全風險提示

近年來,抗感染藥不良反應/事件報告占總體報告比例呈現持續下降趨勢,提示臨床加強抗感染藥使用管理等措施取得一定實效,但其嚴重不良反應風險仍需繼續關注。

小貼士:

含頭孢哌酮藥品導致凝血障礙及出血風險的影響因素有哪些?

含頭孢哌酮藥品存在致維生素K依賴性凝血障礙,其機制很可能與合成維生素的腸道菌群受到抑制有關,包括營養不良、吸收不良(如肺囊性纖維化患者)、酒精中毒患者和長期靜脈輸注高營養制劑在內的患者存在上述風險,此外合并血液系統疾病、肝腎疾病、并用抗凝藥物、用藥劑量大、用藥時間長以及老年患者可能是含頭孢哌酮藥品產生凝血障礙和出血的風險因素。國家藥品監督管理局已發布關于修訂含頭孢哌酮藥品說明書的公告(2019年第13號),提示臨床使用含頭孢哌酮藥品時應監測上述患者以及接受抗凝血藥治療患者的凝血酶原時間,必要時需額外補充維生素K。此外,建議臨床使用含頭孢哌酮藥品時,仔細閱讀藥品說明書,充分權衡利弊。

(二)關注心血管系統用藥風險

心血管系統用藥是指用于心臟疾病治療、血管保護、血壓和血脂調節的藥品,包括降血壓藥、抗心絞痛藥、血管活性藥、抗動脈粥樣硬化藥、抗心律失常藥、強心藥和其他心血管系統藥。近年來,心血管系統用藥不良反應/事件報告數量及嚴重報告占比均呈現上升趨勢,提示應對該類藥品風險給予更多的關注。

2018年全國藥品不良反應監測網絡共收到心血管系統用藥的不良反應/事件報告12.9萬例,占總體報告的8.6%;其中嚴重報告8266例,占6.4%。

1.涉及患者情況

按性別統計,2018年心血管系統用藥不良反應/事件報告中,女性患者比男性患者高1.1個百分點;嚴重報告中,男性患者比女性患者高4.5個百分點。

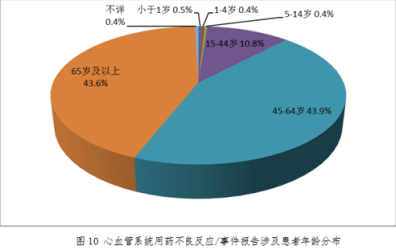

按年齡統計,2018年心血管系統用藥不良反應/事件報告中,45-64歲與65歲及以上年齡組分別占43.9%和43.6%,遠高于其他年齡組比例;嚴重報告中,65歲及以上年齡組占49.9%(圖10)。

2.涉及藥品情況

2018年心血管系統用藥不良反應/事件報告,數量排名前3位的藥品類別是降血壓藥、抗心絞痛藥、血管活性藥,心血管系統用藥嚴重報告,排名前3位的藥品類別是抗動脈粥樣硬化藥、降血壓藥、抗心絞痛藥。

2018年心血管系統用藥不良反應/事件報告中,注射劑占42.8%,口服制劑占56.8%,其他劑型占0.4%;嚴重報告中,注射劑占52.9%,口服制劑占46.8%,其他劑型占0.3%。

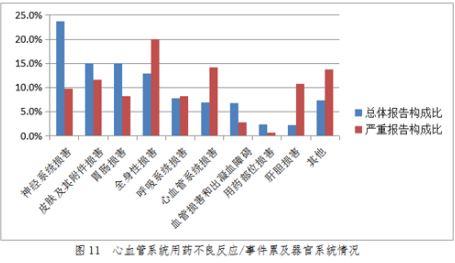

3.累及器官系統情況

2018年心血管系統用藥不良反應/事件報告中,口服制劑累及器官系統排名前5位的是神經系統損害、胃腸損害、全身性損害、呼吸系統損害和皮膚及其附件損害;注射劑累及器官系統前5位是神經系統損害、皮膚及其附件損害、全身性損害、胃腸損害、血管損害和出凝血障礙(圖11)。

4.監測情況分析及安全風險提示

統計分析結果顯示,65歲及以上年齡組心血管系統用藥患者報告數量及嚴重不良反應/事件報告占比均明顯高于總體報告中該年齡組患者水平,提示老年患者是心血管系統用藥的主要群體,而且隨著年齡的增長發生嚴重不良反應的比例顯著升高。

2018年心血管系統用藥不良反應/事件報告中,涉及口服制劑的報告比例較注射劑高出14.0個百分點,提示心血管系統用藥不良反應/事件報告更多來自口服給藥途徑。在該類藥品口服制劑中,他汀類產品嚴重不良反應/事件報告數量最多,這可能與他汀類藥品使用較多有關,他汀類藥品除用于血脂代謝紊亂及相關心血管疾病的治療,還用于此類疾病的預防,不排除其中存在的不合理、不規范使用情況,提示醫務人員和患者應關注此類藥品的風險。

小貼士:

1.心血管疾病患者用藥應注意什么?

心血管疾病近年來呈現高發趨勢,其中老年人是高發人群,而且往往存在高血壓、高血糖、高血脂等危險因素,聯合用藥情況較多,用藥情況比較復雜,容易發生嚴重不良反應。因此,醫務人員應結合患者的基礎疾病和用藥情況,給予患者適宜的藥品。患者應仔細閱讀說明書,按照正確方法用藥,不能擅自改變劑量或停藥。如果用藥過程中出現嚴重不良反應,應及時就醫。

2.他汀類藥品嚴重不良反應表現有哪些?

他汀類藥品常用于血脂代謝紊亂及相關心血管疾病的治療和預防,目前國內上市的產品包括阿托伐他汀、瑞舒伐他汀、辛伐他汀、洛伐他汀等,此類藥品嚴重不良反應主要表現為肝功能異常、肝酶異常、橫紋肌溶解、肌痛、肌酸磷酸激酶升高等。患者在使用此類藥品前應仔細閱讀藥品說明書不良反應、注意事項、警示、禁忌等安全性提示信息,服用藥品期間如出現不適,建議就醫。

(三)關注腫瘤用藥不良反應/事件

臨床使用的抗腫瘤藥包括傳統的烷化劑、抗代謝藥、抗腫瘤抗生素等化學治療藥物,也包括新興藥物如分子靶向藥物、免疫治療藥物等,我們密切關注這些抗腫瘤藥的安全風險。2018年全國藥品不良反應監測網絡共收到腫瘤用藥不良反應/事件報告8.0萬例,占2018年總體藥品不良反應/事件報告的5.3%。其中嚴重報告2.7萬例,占腫瘤用藥不良反應/事件報告的34.0%,占2018年總體嚴重不良反應/事件報告的18.2%。

1. 涉及患者情況

按性別統計,2018年腫瘤用藥不良反應/事件報告中,女性患者多于男性,男女患者比為0.79:1,嚴重報告男女患者比為0.77:1。

按年齡統計,2018年腫瘤用藥不良反應/事件報告中,45-64歲年齡組報告例數最多,占53.0%,其次為65歲及以上組,占30.0%,嚴重報告情況類似。

2. 涉及藥品情況

按劑型統計,2018年腫瘤用藥不良反應/事件報告中,注射劑占87.2%,口服制劑占12.4%,其他劑型占0.4%;嚴重報告中,注射劑占89.5%,口服制劑占10.1%,其他劑型占0.4%。與2018年總體藥品不良反應/事件報告相比,注射劑占比偏高。

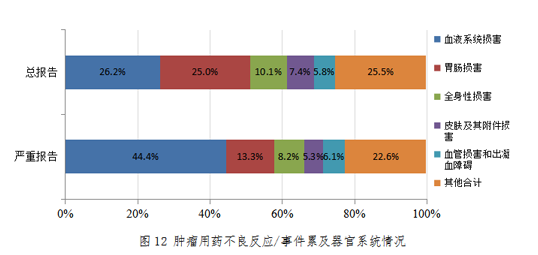

3. 累及器官系統情況

2018年腫瘤用藥不良反應/事件總體報告累及器官系統的前5位為血液系統損害、胃腸損害、全身性損害、皮膚及其附件損害、血管損害和出凝血障礙,嚴重報告累及器官系統的前5位為血液系統損害、胃腸損害、全身性損害、血管損害和出凝血障礙、皮膚及其附件損害。總體而言,骨髓抑制、白細胞減少、粒細胞減少、血小板減少等血液系統損害,惡心、嘔吐、腹瀉等胃腸損害,以及發熱、乏力等全身性損害是腫瘤用藥最常見的不良反應/事件,嚴重報告中血液系統損害所占比例尤高(圖12)。

4. 監測情況分析及安全風險提示

隨著疾病譜的改變,腫瘤發生增多以及患者帶癌生存時間延長,腫瘤用藥使用增多,不良反應/事件的發生和報告相應增加。近年來,腫瘤用藥的不良反應/事件報告數量以15%左右的年均增長速度逐年上升,嚴重報告的年均增長速度更高,腫瘤用藥嚴重報告占總體嚴重報告的比例逐年遞增。此外,腫瘤患者通常基礎條件較差,發生嚴重不良反應/事件的風險較高,醫生和患者均應重視可能的不良反應/事件,合理用藥、適當預防、及時干預,盡量避免因嚴重不良反應/事件影響治療。

小貼士:

1. 化療藥有哪些不良反應?

化療藥在殺傷腫瘤細胞的同時,也損傷處于增殖活躍期的正常組織細胞(如骨髓、胃腸上皮、毛囊等),是其發生不良反應的主要原因。化療藥常見的不良反應包括骨髓抑制、惡心、嘔吐、脫發、肝腎毒性等,還有一些發生頻率不高、但可引起嚴重后果的不良反應,例如:伊立替康引起的遲發性腹瀉,嚴重時可致命;長春堿類導致的便秘,嚴重時可發生麻痹型腸梗阻;多柔比星的蓄積性心臟毒性,可導致心力衰竭;門冬酰胺酶、紫杉醇類藥可引起嚴重過敏反應,甚至過敏性休克。

2. 分子靶向抗腫瘤藥有哪些不良反應?

分子靶向抗腫瘤藥是在細胞分子水平上,針對腫瘤發生、發展及轉移過程中起關鍵作用的特定分子和相關信號通路設計的藥物。這類藥物主要針對病變細胞,與化療藥相比,分子靶向抗腫瘤藥引起的骨髓抑制、脫發發生較少,惡心、嘔吐程度較輕。據國內外現有資料,目前臨床使用的分子靶向抗腫瘤藥最常見的不良反應是皮膚及其附件損害,如皮疹、脂溢性皮炎、黏膜反應等;也有報告較少、但可引起嚴重后果的不良反應/事件,如《藥物警戒快訊》提示過的伊馬替尼的充血性心力衰竭風險,利妥昔單抗的中毒性表皮壞死松懈癥、Stevens-Johnson綜合征以及乙型肝炎病毒再激活風險,貝伐珠單抗的血栓性微血管病、壞死性筋膜炎風險,伊布替尼的室性心動過速風險,血管內皮生長因子受體酪氨酸酶抑制劑的動脈血管壁異常結構改變風險。

(四)關注老年人用藥安全

2018年全國藥品不良反應監測網絡中65歲以上老年患者相關的報告占27.7%。2018年共收到老年患者嚴重報告占老年患者報告總數的11.5%,略高于2018年總體報告中嚴重報告比例。

1.涉及老年患者情況

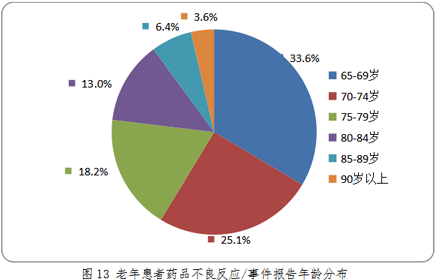

2018年老年患者藥品不良反應/事件報告中,男女患者比為0.96:1。老年患者年齡分布情況, 65-69歲老年患者報告占33.6%,70-74歲老年患者報告占25.1%(圖13)。

2.涉及藥品情況

按照藥品類別統計,化學藥品占86.9%,中藥占12.4%,生物制品占0.7%。化學藥品排名靠前的是抗感染藥、電解質、酸堿平衡及營養藥、心血管系統用藥、神經系統用藥、腫瘤用藥。中藥排名靠前的是理血劑、補益劑、開竅劑、祛濕劑、清熱劑。

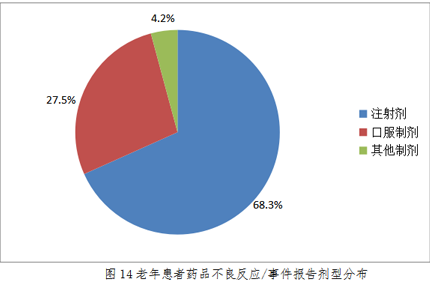

按照藥品劑型統計,注射劑占68.3%,口服制劑占27.5%,其他制劑占4.2%(圖14)。

3.累及器官系統情況

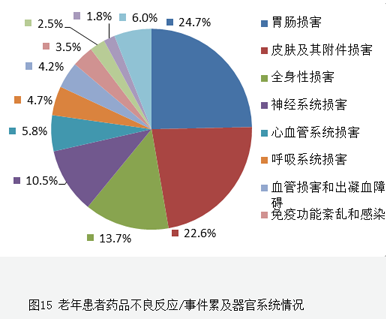

2018年老年患者藥品不良反應/事件報告中,累及器官系統排名前5位的是胃腸損害、皮膚及其附件損害、全身性損害、神經系統損害、心血管系統損害。化學藥品、中藥累及器官系統排名前5位的與總體基本一致(圖15)。

4.監測情況分析及安全風險提示

2018年老年患者藥品不良反應/事件報告占報告總數的27.7%;老年患者嚴重報告所占比例高于整體報告中嚴重報告的構成比,提示老年患者受基礎疾病較多、機體代謝水平較差以及用藥情況復雜等因素影響,發生藥品不良反應的風險更大,因此應持續關注老年人群用藥安全。

從2018年的統計數據看,在藥品分布上,老年患者用藥的化學藥品中,電解質、酸堿平衡及營養藥、心血管系統用藥、神經系統用藥的構成比高于化學藥總體報告中該分類的構成比,提示老年患者使用以上藥品較多,不良反應發生情況較多。

五、有關說明

(一)本年度報告中的數據來源于國家藥品不良反應監測數據庫中2018年1月1日至2018年12月31日各地區上報的數據。

(二)與大多數國家一樣,我國藥品不良反應報告是通過自發報告系統收集并錄入到數據庫中的,存在自發報告系統的局限性,如漏報、填寫不規范、信息不完善、無法計算不良反應發生率等。

(三)每種藥品不良反應/事件報告的數量受到該藥品的使用量和不良反應發生率等諸多因素的影響,故藥品不良反應/事件報告數量的多少不直接代表藥品不良反應發生率的高低或者嚴重程度。

(四)本年度報告完成時,其中一些嚴重報告、死亡報告尚在調查和評價的過程中,所有統計結果均為現階段數據收集情況的真實反映,有些問題并不代表最終的評價結果。

(五)專業人士會分析藥品與不良反應/事件的關聯性,提取藥品安全性風險信息,根據風險的普遍性或者嚴重程度,決定是否需要采取相關措施,如在藥品說明書中加入安全性信息,更新藥品如何安全使用的信息等。在極少數情況下,當認為藥品的獲益不再大于風險時,藥品也會撤市。

(六)本年度報告數據均來源于全國藥品不良反應監測網絡,不包含疫苗不良反應/事件的監測數據。

●用藥小常識

老年人用藥的基本原則及注意

一 基本原則

1 用藥少

老年人生理功能降低、抵抗力下降,多藥并用易引起不良反應。老年人用藥時盡量減少用藥種類,一般合用藥物不超過3~4種。

2 劑量小

老年人因臟器功能減退,對藥物的代謝能力下降,血藥濃度偏高,用藥劑量要適當減少,為年輕人的1/2~2/3。

3 遵醫囑

老年人可能因為記性差不能按時服藥,或者視力差看不清藥品說明書,而影響用藥的依從性。因此老年人拿到藥后應向醫生詢問用藥的劑量、時間、療程、注意事項等,并記錄下來。

4 防反應

老年人的肝腎功能有所減退,藥物不良反應發生率增高。因此用藥過程中需特別注意身體的各種不適癥狀,如有需要及時到醫院就診。

二 注意

1 多重用藥

由于老年人的疾病種類多、癥狀長期存在,而且很多人認為所有的癥狀都需要藥物治療,所以同時使用多種藥物或使用超過實際需要用藥的情況在老年人中普遍存在,但事實上,這種情況不僅會增加藥物不良反應的風險,還可能給老年人的身體造成更大損害。

2 用藥不足

在預防或治療疾病中,沒有使用適當藥物的用藥不足問題也較顯著,用藥不足可導致老年人機體功能受損,嚴重者甚至導致死亡。

3 不按醫囑服藥

40%~80%的老年患者存在此類問題,幫助老年患者建立正確的服藥觀念,減少用藥數量和服藥次數,有助于提高用藥依從性。使用分裝藥盒是解決此類問題的好方法。

抗生素要合理使用

抗生素僅適用于由細菌和部分其他微生物引起的炎癥,而對由病毒引起的炎癥無效。咽喉炎、上呼吸道感染者多為病毒引起。用抗生素治療流感類病毒性感冒、麻疹、腮腺炎、傷風等有害無益。細菌感染引起的發熱也有多種不同的類型,不能盲目使用頭孢菌素等抗生素。抗生素沒有預防感冒的作用。

一、抗生素使用原則

能用窄譜的不用廣譜的,能用低級的不用高級的。在沒有明確病原微生物時可以使用廣譜抗生素,如果明確了致病的微生物最好使用窄譜抗生素,否則容易增強細菌對抗生素的耐藥性。

能用一種解決的問題不用兩種。合并用藥的種類越多,毒副作用、不良反應發生率就越高。輕度或中度感染一般不聯合使用抗生素。

抗生素療效有周期,應在醫生指導下服夠必需的周期。不可因有點效果就停藥,已好轉的病情也可能因殘余細菌作怪而反彈。嚴格掌握適應證,凡屬可用可不用者盡量不用。

掌握藥物的不良反應,體內過程與療效關系。

二、不宜應用抗生素的情況

發熱原因不明者不宜使用抗生素。

病毒感染性疾病不宜使用抗生素。

盡量避免抗生素的外用(如皮膚)。

三、抗生素的常見不良反應

過敏反應:青霉素、鏈霉素、頭孢菌素等可使人產生過敏反應,嚴重時可危及生命。

毒性反應:抗生素引起的常見的毒性反應包括聽覺神經損害、造血系統障礙、腎損害、肝損害及胃腸道反應。

二重感染:老年人、嬰幼兒、體弱者、腹部手術者及濫用抗生素者較易發生。二重感染一般較難控制,且具有很大的危險性。

耐藥性:大多數細菌對抗生素可產生耐藥性。尤其是不合理用藥導致的抗生素濫用,會導致耐藥菌株日益增多,影響疾病的治療。

局部刺激:抗生素肌內注射,多數可引起局部疼痛,靜脈注射也可能引起血栓性靜脈炎。

濫用抗生素會降低人體自身的免疫功能;還可使人體腸道菌群失調,易發生腹瀉。

由此可見,抗生素一定要合理使用,千萬不可當作“萬能藥”隨意亂用。